せたがやアカカブの会 (2016~)

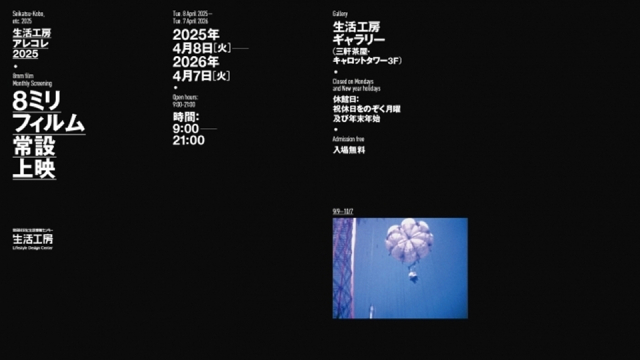

映像をじっくり鑑賞して言葉にする定期上映会

昭和30-50年代にかけて、映像史上はじめてひろく普及した動画メディア、8ミリフィルム。

デジタルアーカイブプロジェクト「穴アーカイブ」は、当時の生活文化が刻まれた“市井の人々の記録”として、それらの収集・公開・保存・活用を2015年から進めてきました。

このウェブサイト(世田谷クロニクル1936-83)では、およそ30名の方々からご提供いただいた84巻の映像と、視聴者から寄せられた声をご覧いただけます。

戦時中の人々、復興を遂げた街並み、高度経済成長期の生活。

世田谷を定点とした15時間の無音のホームムービーは、観る者をフレームの外にひろがる風景へと連れ出してくれます。

現在から過去を経由して、ふたたび現在に還ってくる。

すると、見えていなかったものに気づくことがあります。

見慣れたいつもの場所が、どこか違って見えてくる。

そんな“もうひとつの現在”につながる抜け穴を、世田谷の8ミリフィルムに探してください。

音のない世界から、聞こえてくる言葉があります。

音のない世界に、添える言葉があります。

小さな火を囲むように、それぞれの記憶や想像を持ち寄って、新しい時代が向かうその先を照らし出しましょう。

さようなら、平成。 こんにちは、昭和。

2019(平成31)年3月10日公開

2025(令和7)年9月27日改訂

穴アーカイブ

大きく分けて2つの目的があります。

「昭和の世田谷」の生活文化をひろく伝えたい。それが、ひとつ目の目的です。当時の世田谷に暮らしていた人たちは、何を食べ、どんな服を着て、どのように余暇を過ごしていたのか。どんなことで笑い、悲しみ、記録に残したのか。ウェブサイトに収録された映像をとおして、その時代に流れていた空気の一端に触れていただきたいと考えています。

ふたつ目の目的は、「昭和の世田谷」を写した記録を媒介として、ともに観ること、記憶や想像を分かち合う機会を創出することです。私たちはこれまで「せたがやアカカブの会」といった参加型のアクティビティをアーカイブ活動の一環として展開してきました。そんな“顔の見えるアーカイブづくり”を下支えするツールとして、本ウェブサイトを制作しました。

提供者から承諾を得られたもののうち、当時の生活文化を知るうえで重要と考えられる映像をすべて公開しています。日光や江ノ島といった近郊の観光名所を撮影したものもありますが、当時の暮らしのあり方を理解するための貴重な資料だと考え、できるだけ編集や削除を施さずに公開しています。

また、デジタルアーカイブ学会が公表した「肖像権ガイドライン~自主的な公開判断の基準~」(2021年4月公表)を参考に、あらためて生活工房とNPO法人remoが協議し、公開基準を設け、公開中の映像について確認を行いました(2024年)。もしお気づきのことがございましたらご一報ください。必要に応じた措置を講じます。

主に、生活工房での展示やワークショップの参加者からお寄せいただいた言葉です。

映像をじっくりと観ながら、それぞれの視点で当時の街並みや暮らしの風景について語り合う「せたがやアカカブの会」、生活工房の常設展示「生活工房アレコレ 8ミリフィルム常設上映」などの機会に、思い出したエピソードや映像にまつわる発見を募っています。

上記の機会ごとにお寄せいただいたハガキは、このウェブサイトにも随時追加します。

なおハガキに記載された言葉は、原則として原文のままで紹介しています。

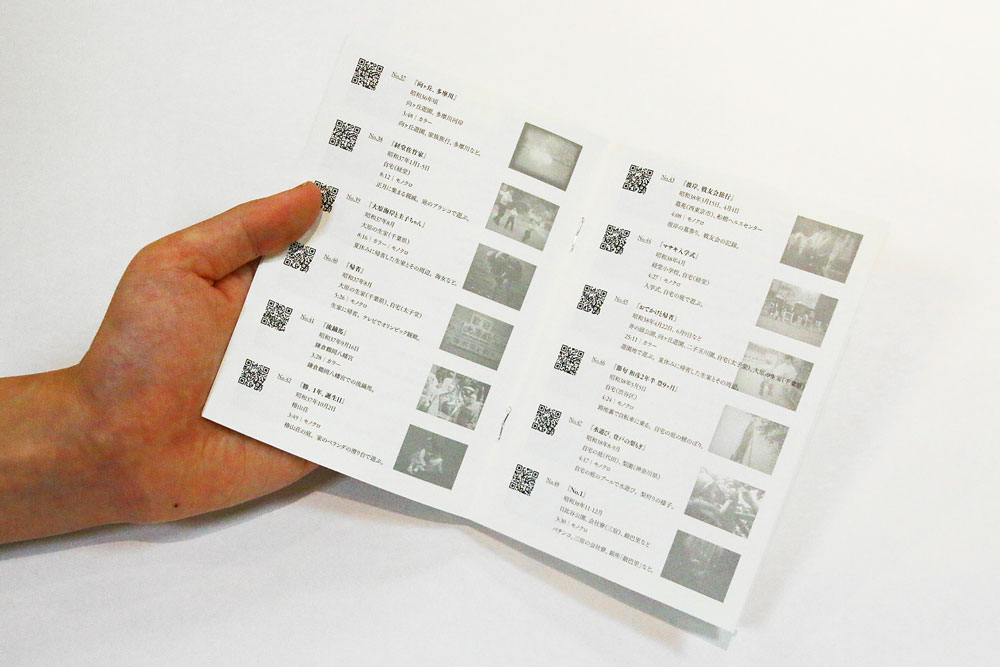

映像に付された情報は、以下の順で記載しています。

紹介文は、フィルム試写会の際に提供者から聞き取った内容やフィルムに記載されたメモをもとに、穴アーカイブが作成しました。なお、提供者の自宅で撮影されているものについては、場所の特定を避けるため町名までしか記載していません。また、個人情報保護を目的に、氏名表示など一部編集を施している映像もあります。

下記のリンクから、映像リストをダウンロードしてご覧いただけます。

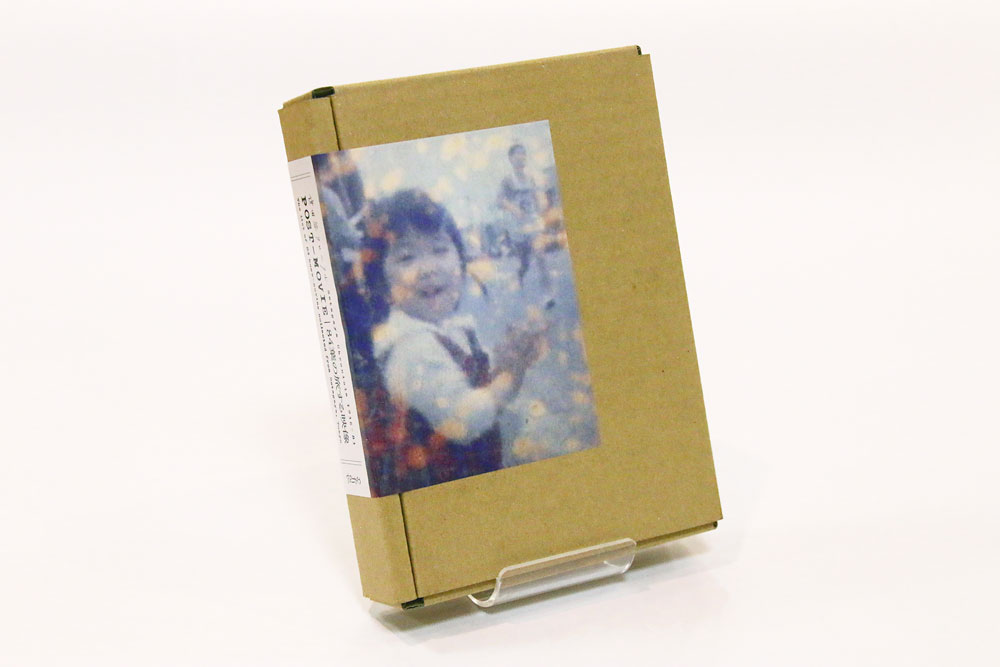

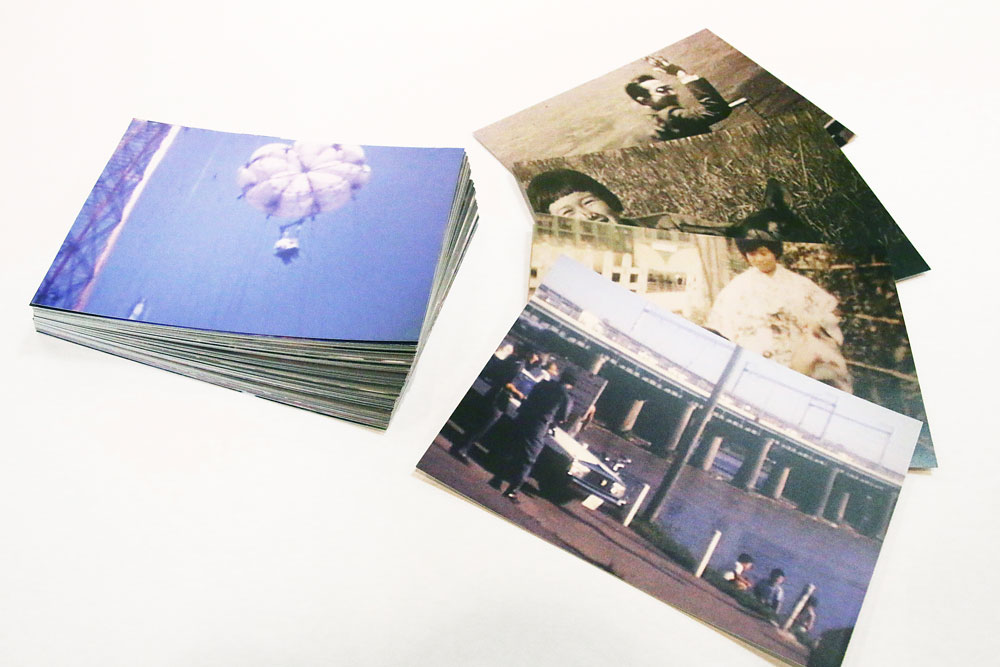

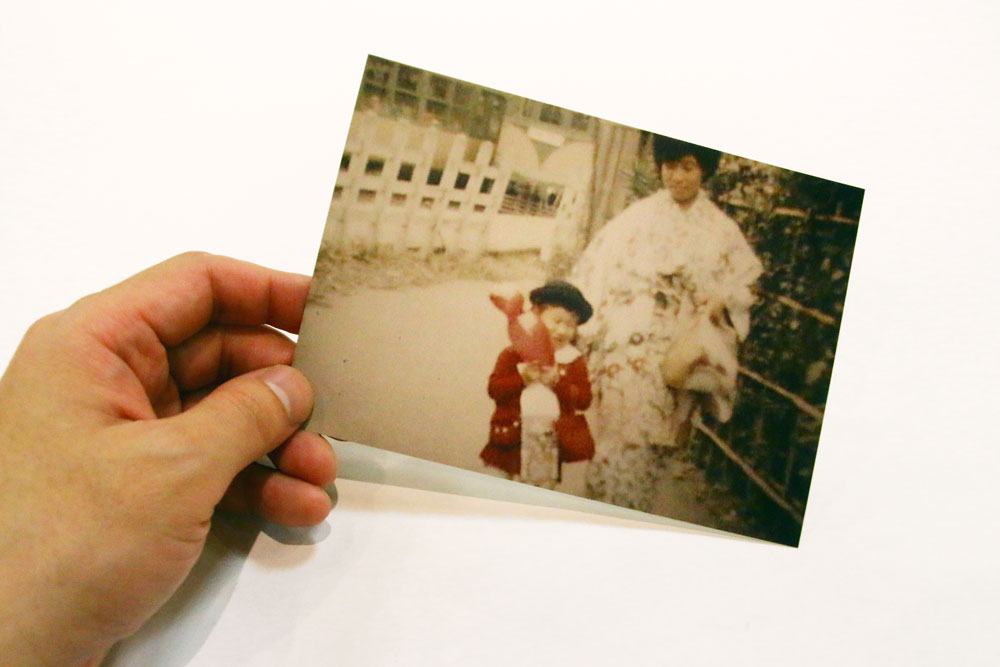

また、『ポストムービー』という目録セットもあります(有料/販売休止中)。映像を囲むワークショップ「せたがやアカカブの会」では、参加者の感想や映像にまつわる記憶を綴るためのツールとして活用しています。

POST-MOVIE

世田谷クロニクル1936-83

ブックレット+ポストカード84葉

企画:穴アーカイブ

編集・執筆:松本篤(remo/AHA!)

デザイン:尾中俊介(Calamari Inc.)

進行管理:佐藤史治(生活工房)

発行:remo [NPO法人記録と表現とメディアのための組織]

初版:2019年3月10日(500部)

昭和の世田谷を映した8ミリフィルムをデジタルアーカイブする活動です。その成果を、本ウェブサイトで公開しています。

私たちは、デジタルビデオカメラやスマートフォンといった機具、インスタグラムなどのソーシャルネットワークサービスを使って、日々の自分の暮らしを記録に残しています。そんなパーソナル・メディアの元祖とも言うべき存在が、昭和30-50年代に市販された8ミリフィルムです。

穴アーカイブは、当時の最先端だった、しかし、今では古くなってしまった映像メディアに光をあてることで、現代の暮らしのあり方を照らし返すことができるのではないかと考えています。

パーフォレーション、記録の不在、抜け穴など、複数の意味があります。

あな【穴】

-反対側まで突き抜けている空間。「針の―」

-必要な物や人が抜けて空白になった所。「人員に―があく」

-番狂わせの勝負。「―をねらう」

(出典:デジタル大辞泉[一部抜粋])

穴アーカイブは、プロジェクトが持っているいくつかの狙いを、「穴」になぞらえて表現しています。

例えば、穴アーカイブは、記録を残すという営みを、記録が残らないこと、残せないこと、すなわち、記録の不在(穴)から捉え直そうとしています。そんな考え方を、フィルムに空いた穴(パーフォレーション)という実際の構造に反映させています。

なぜ、私たちは記録を残そうとするのか。記録の欠損は、記憶で埋められるのか。ないものを集めることはできるか。ある意味で矛盾した名前の反アーカイブ的アーカイブ(an-archive)の試みは、記録の不在をたよりに、アーカイブの在り方を問いかけます。

また、穴アーカイブは、現代の暮らしのあり方を見つめ直す場所でありたいと考えています。そんな思いを「抜け穴」という言葉に託しています。私たちの現在地が、過去を経由することによって再発見できる。そんな機会の創出をめざしています。

さらに、穴アーカイブは、他者の記録や記憶をとおして自己の視点やまなざしが獲得されることをとても重要だと考えています。28名の撮影者が撮影した映像に、あなたが知っている風景を重ねてみる。すると、時間も空間も隔てた過去と、あなたの生きている現在とが地続きのものとして感じられるようになるかもしれません。

ファインダーという覗き穴からかつて誰かが眺めた風景を、現在の世田谷の風景や、記録に残っていない記憶の風景、あるいは、世田谷から遠く離れたどこかの風景に重ねてみてください。

フィルムの収集・公開・保存・活用といった流れで進んでいます。

2015年から2018年までの4年間、世田谷区内在住の方を中心に、区報やチラシで8ミリフィルムの募集を呼びかけました。家の押入れからご提供いただいたフィルムは約200本。遺品として保管されていたフィルムも少なくありません。

提供者の自宅などでのフィルム試写会を経て、世田谷にまつわる、かつての生活を伝えるフィルムを時間や予算が許す範囲でデジタル化していきました。デジタル化した映像は、提供者の方を招いた「8ミリフィルム鑑賞会」など、生活工房をはじめとした場所で定期的に公開してきました。

2019年、こうしたプロセスを経て、デジタル化した映像をウェブサイトで公開しました。公開にご協力いただいた提供者は28名です。その後、映像のキャプションを追記するなどの改修を実施。2025年、映像を見て想い出したエピソードや、映像にまつわる発見が書き込まれたハガキの公開も開始しました。

また2016年から並行して、デジタル化した映像をあらためてじっくり観ながら、それぞれの視点で当時の街並みや暮らしの風景について語り合う「せたがやアカカブの会」という小さな集いの場も定期的に実施しています。映像にまつわるさまざまな記憶や想像を持ち寄って、一つのスクリーンを囲みながら対話する。そんな、“顔の見えるアーカイブづくり”に注力しています。

せたがやアカカブの会

https://www.setagaya-ldc.net/program/444/

かぶうずら、やまいもうなぎ

https://www.setagaya-ldc.net/program/444/

本ウェブサイトの映像を活用した企画を実施していきます。

最新情報は、「世田谷クロニクル」公式アカウントやメールニュースが配信される「せたがやアカカブの会」でご確認いただけます(会費無料)。

こちらのページをご覧ください。

二次利用について

下記までお問い合わせください。

公益財団法人せたがや文化財団 生活工房

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー

https://www.setagaya-ldc.net/

(お問い合わせフォーム)

https://form.run/@info-setagaya-ldc

生活工房が主催・共催するプログラムのほか、大学の授業内での活用や、博物館や美術館で開催される展覧会への貸出を行っています。

映像をじっくり鑑賞して言葉にする定期上映会

フィルム提供者の個人史と社会史を交差させた展覧会

インタビュアー自身がメディアとなり、〈みる・はなす・きく〉を実践するプログラム。

主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]

桜新町商店街や訪問看護の現場での利活用の可能性を探るプロジェクト。

主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]

目が見える人と見えない人が一緒になって映像を鑑賞するオンライン・ワークショップ。会の記録は〈会話録〉として公開。

主催:公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、企画制作:視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]、後援:世田谷区、世田谷区教育委員会

生活工房のあれやこれやを紹介する常設企画で上映展示。

下北沢BONUS TRACKで開催した「ケアリングノベンバー2023」参加プログラム。ワークショップとトークイベントを開催。

協力:BONUS TRACK、桜新町アーバンクリニック、世田谷代田 仁慈保幼園、日記屋月日

*クレジットの記載がないものは、すべて次のとおり。「主催:公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、企画制作:特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]、後援:世田谷区、世田谷区教育委員会」 *括弧内の表記は年度表記

*括弧内の表記は年度表記

| 主催 | 公益財団法人せたがや文化財団生活工房 |

| 企画制作 | remo [NPO法人記録と表現とメディアのための組織] |

| 後援 | 世田谷区、世田谷区教育委員会 |

| 協働 | 日本大学文理学部社会学科後藤範章研究室(2015) |

| 協力 | NPO法人映画保存協会(2015)、コガタ社(2015)、日本大学文理学部社会学科後藤範章研究室(2016)、フィルム提供者の皆さま |

| 宣伝美術 | 有佐祐樹 |

| テレシネ | 株式会社吉岡映像(一部を除く) |

| コアメンバー | 成田海波(2015~)、プルサコワありな[藍那](2016~2019)、松本篤(2015~、remo / AHA!)、八木寛之(2015~2020)、水野雄太(2019~、remo / AHA!) |

| 企画 | 穴アーカイブ |

| ディレクション | 松本篤(remo/AHA!) |

| デザイン/制作 | 田中慶二(Calamari Inc.) |

| 翻訳 | プルサコワありな[藍那] |

| 進行管理 | 佐藤史治(生活工房) |

| 制作協力 | 水野雄太(remo / AHA!)、成田海波 |

| 公開日 | 2019年3月10日 |

| リニューアル公開日 | 2025年9月27日 |

© 2019-2026 Lifestyle Design Center, remo. Privacy Policy